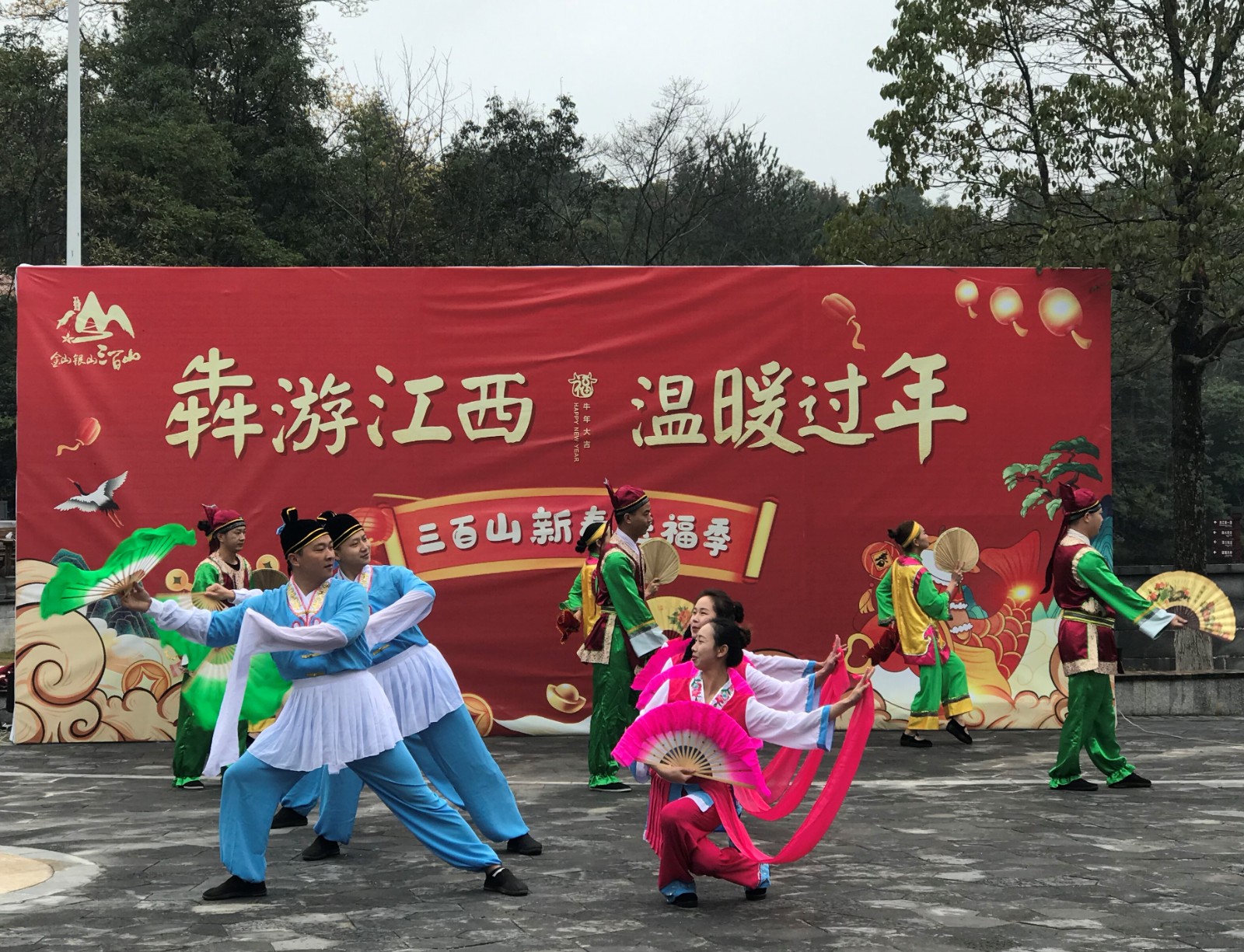

车马灯

古朴民间舞蹈“车马灯”起源于清代中期,迄今有170多年的历史,是清代陈开朋根据唐代“李旦离京门”的历史故事编排而成的传统民间舞蹈。“车马灯”表演者共10人,整个表演以跑圆圈、顺梅、倒梅、走8字、结灯等各种队形变换为主,唱、白为辅,群舞伴奏音乐给人以热烈、欢快、喜庆之感,唱、白伴奏音乐具有浓郁的赣南采茶戏风味。赞语辞令都是“年年风调雨顺,岁岁五谷丰登,荣华富贵万万年”之类的吉祥辞令,切合农家心声,有浓郁的生活色彩。

九龙山采茶戏

九龙山采茶戏由九龙山的采茶歌舞《茶篮灯》发展而来。早在明朝,安远九龙山所产之茶“香清色碧而味厚”,声誉远扬,至清康熙、雍正年间最盛,九龙茶被取作贡品。安远九龙山是当时江南主要茶区之一,每年阳春三月,赣、粤、闽等各地茶商云集于此。茶女采茶时喜欢联唱《十二月采茶歌》,受当地马灯、龙灯等民间灯彩的影响,增加茶篮、纸扇等道具,于是采茶歌与当地民间灯彩相结合,演变成了歌舞结合的民间灯彩——采茶灯,也称《茶篮灯》。经过历代艺人不断地演绎,《茶篮灯》发展成为了具有简单故事情节和人物的“采茶小戏”,表演时因人物只有二旦一丑,所以俗称“三角班”。它是九龙山采茶戏最早的戏剧模式。“三角班”从山上到山下,从简单到复杂,逐渐发展成为今日具有地方特色的地方戏曲——九龙山采茶戏。几百年来,勤劳的客家人生动地用劳动的语言演变成了如今欢快明丽、优美独特的九龙山采茶戏。采茶戏因茶而生、因茶而歌、因茶而戏,九龙山采茶戏的诞生在客家人当中广为流传。

南乡大堂音乐

安远南乡大堂音乐具有丰富的人文内涵和艺术魅力,是人们在生产生活中逐步创作形成的,主要用于婚丧嫁娶、做寿上匾等红白喜事。孔田镇是南乡大堂音乐的发源地,据史料记载,公元1168年,孔田镇建有东林寺,地处现在的上寨村,这里曾经香客如云,寺里有和尚10多人,吹鼓手数名。在1952年,东林寺遭遇了一场大火,变成废墟。庙里和尚四处流散,吹鼓手也回家务了农,后来,因有农民在婚丧嫁娶时请鼓手吹奏佛教音乐,历经几代艺人的传承发展,最后形成了安远南乡大堂音乐。

南乡大堂音乐无论是曲牌、演奏乐曲、演奏方式都与其他器乐曲有所不同。它以唢呐为主,配有二胡、笛子、喉管、杨琴等乐器,全场没有打击乐。演奏方法是即兴伴奏,唢呐吹奏主旋律,其他乐器以不同的定弦、反高反低的即兴伴奏,加上笛子的主音加花,二胡等乐器在展音时加花托奏,既能发挥各种乐器的特长,又较好地表现出乐手的个人演奏水平与风格。主奏乐器唢呐与其他地区的唢呐有所不同,唢呐哨子是用油桐树上的一种虫子的茧,冬天取下,长期保存,能吹出欢快明亮、抒情悠扬的音色,是安远民间艺人的独创。2007年6月,南乡大堂音乐入选江西省第二批民间音乐类非物质文化遗产。